Una giornata di confronto sulla “Brindisi in età federiciana” è organizzata per Venerdì 27 Maggio dalla Società di Storia Patria per la Puglia –Sezione di Brindisi, da GRANAfertART, dal Rotary Club Brindisi Appia Antica con il

Patrocinio del Comune di Brindisi.

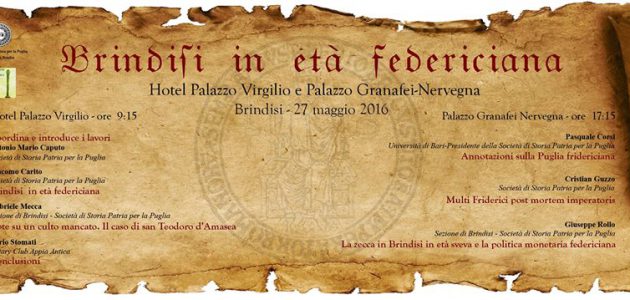

Si parte alle 9.15 presso Hotel Palazzo Virgilio con i seguenti interventi:

Giacomo Carito (Società di Storia Patria per la Puglia)

Brindisi in età federiciana

Gabriele Mecca (Sezione di Brindisi della Società di Storia Patria per la Puglia)

Note su un culto mancato. Il caso di san Teodoro d’Amasea

Dario Stomati (Rotary Club Appia Antica)

Conclusioni

Nel pomeriggio, dalle 17.15 a Palazzo Granafei-Nervegna interverranno:

Pasquale Corsi (Università di Bari – Presidente della Società di Storia Patria per la Puglia)

Annotazioni sulla Puglia fridericiana

Cristian Guzzo (Società di Storia Patria per la Puglia)

Multi Friderici post mortem imperatoris

Giuseppe Rollo (Sezione di Brindisi della Società di Storia Patria per la Puglia)

La zecca in Brindisi in età sveva e la politica monetaria federiciana

Coordina e introduce i lavori

Antonio Mario Caputo (Società di Storia Patria per la Puglia)

Il principe potente e tre volte beato, Federico, Bagliore di fuoco, la meraviglia del mondo,/ il cui arco è di bronzo e il cui dardo è folgore/ che brucia da parte a parte i nemici,/ a lui Federico, che ha il nome sfavillante e guida la gloria,/ servono la terra, il mare e la volta del cielo.

(Giorgio di Gallipoli, Colloquio della città di Roma con l’imperatore Federico II, vv. 20-25, testo e traduzione dal greco a cura di Marcello Gigante)

Contrastanti sono le immagini di Federico II (1194 – 1250) che vengono rese dai contemporanei; per il pontefice Gregorio IX era “…la bestia che sorge dal mare carica di nomi blasfemi, e infuriando con la zampa dell’orso e le fauci del leone, informata nelle restanti membra a guisa di leopardo spalanca la bocca a offesa del Santo Nome senza cessare di scagliare la stessa lancia sul tabernacolo di Dio e sui Santi che abitano nei cieli…” mentre per Pier delle Vigne era da considerarsi “il salvatore inviato da Dio, il principe della pace, il messia-imperatore” .

Nel regno di Sicilia attuò una profonda opera di riordinamento: ristabilì l’autorità regia contro i feudatarî, riorganizzò i sistemi amministrativi e giudiziarî, instaurando un assolutismo che, ben servito da una nuova classe di funzionarî fedeli e capaci determinò, nonostante l’esosità di certi monopolî, il benessere delle popolazioni governate.

Creò una monarchia feudale in cui l’equilibrio tra il re e i baroni e tutta l’amministrazione furono assicurati da un forte apparato burocratico alle dirette dipendenze della corona.

Sul piano economico creò un consistente demanio; impose un dazio fisso su tutti i beni esportati e importati; creò alcuni monopoli statali commerciali.

Le forti entrate finanziarie gli permisero di realizzare un esercito mercenario regolare alle sue dirette dipendenze. L’Apulia fu particolarmente coinvolta dal piano di riorganizzazione dello Stato, attuato attraverso una fitta maglia di controllo costituita dal sistema castellare e dalla rete delle città e dei borghi, anche ripopolati, se necessario, come nel caso di Altamura e Lucera.

Un ruolo fondamentale nella gestione dei vastissimi latifondi demaniali svolsero sia le massarie regie, strutture produttive agro-pastorali, che le foreste, da cui si ricavava il legname impiegato nella costruzione dei castelli.

Non minore cura fu dedicata alle coste, inserite nel piano di revisione commerciale che riservò molta attenzione ad alcune città, fra cui Brindisi, sede di un importante cantiere navale e di una zecca. Molto esitò nell’intraprendere una crociata; a metà agosto del 1227 Federico era pronto a salpare dal porto di Brindisi. Nell’immediato entroterra erano accalcati al sole cocente ben 42.000 Crociati, quando un’epidemia — almeno cosi sostennero le fonti imperiali — impedì la partenza.

Alla notizia il pontefice Gregorio IX reagì scomunicando l’Imperatore assieme coloro che avevano contribuito al fallimento della spedizione. Federico decise ugualmente di partire l’anno successivo, il 1228, ancora da Brindisi senza la benedizione papale. Iniziava così quella che è passata alla storia come la Crociata degli Scomunicati, l’unica spedizione in Terra Santa conclusa vittoriosamente senza spargimento di sangue.

Giunto in Oriente, Federico II ottenne dal sultano al-Kāmil Gerusalemme, di cui cinse la corona di re il 18 marzo 1229 per i diritti venutigli da Isabella di Brienne, che aveva sposato nella cattedrale di Brindisi il 9 novembre 1225. In Italia frattanto il papa aveva raccolto un esercito che devastava il suo regno; solo dopo lo sbarco a Brindisi, col suo ritorno riuscì a ristabilire la pace.

Perfezionò l’ordinamento legislativo mediante la promulgazione delle Costituzioni melfitane nel 1231, che per certi aspetti anticipano di molti secoli l’organizzazione degli stati moderni, poiché esse miravano a trasformare lo stato feudale in una ordinata monarchia assoluta, con la sudditanza di tutti i ceti a un unico potere centrale.

La figura di Federico è legata alla storia della letteratura italiana per quella scuola siciliana che fu la prima palestra, su temi provenzali, della nuova poesia volgare italiana; diede impulso alla cultura, realizzando l’incontro fra tre civiltà, la latina, la greca e l’araba, promuovendo versioni di opere ignote ai latini e gli studî di filosofia naturale. Grandissima l’influenza del suo pensiero e del suo mecenatismo sull’arte del tempo.

Nel campo politico la sua esperienza conclude in certo senso l’impero medievale, alla cui tradizione universalistica egli vincolò in qualche modo la sua geniale opera di organizzatore del regno. Con la sua morte finisce per sempre l’idea di poter una teocrazia universale guidata dall’Imperatore.

Gli Stati centralizzati, nazionali, da un lato, e lo sviluppo urbano e mercantile, dall’altro -entrambi gelosi della loro indipendenza- erano realtà irreversibili.

No Comments