Fu una cugina a chiedermi il favore di dare un giudizio al manoscritto di una sua cara amica e a nulla valse il mio tentativo di declinare l’invito. Dopo qualche giorno giunse un plico postale contenente quello che, nelle intenzioni della aspirante scrittrice, doveva essere il suo romanzo d’esordio.

Tutto sommato ˗ riflettei ˗ per un amante della lettura quale io sono, mi si presentava una buona occasione per entrare nel mondo di una ragazza e, perché no?, mettere i primi passi nell’attività di talent scout che avrebbe potuto costituire una valida alternativa alla mia ancora incerta carriera di scrittore. In fin dei conti ˗ conclusi ˗ meglio un buon editor che uno scadente scrittore.

Dopo le prime pagine mi fu chiaro che la storia era stata integralmente copiata dalla trama di un film che ˗ ahimè per la ragazza ˗ avevo ben chiara in mente. Per di più il testo era vergognosamente sgrammaticato. Da matita blu, tanto per intenderci.

Dopo le prime pagine mi fu chiaro che la storia era stata integralmente copiata dalla trama di un film che ˗ ahimè per la ragazza ˗ avevo ben chiara in mente. Per di più il testo era vergognosamente sgrammaticato. Da matita blu, tanto per intenderci.

Che fare? Dire all’interessata tutta la verità o, arrampicandomi sugli specchi, darle l’illusione che con un leggero labor limae il romanzo avrebbe avuto molte chance d’entrare nella cinquina finalista dello Strega?

Non ebbi il coraggio di adottare nessuna delle due opzioni e preferii che a decidere fosse lei. Perciò le telefonai per chiederle se fosse sempre del parere di ricevere il mio giudizio spassionato, qualunque fosse stato. Lei reclamò a gran voce la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità. E quella le offrii. Una verità che avrebbe dovuto farle capire d’abbandonare il proposito di scrivere.

Naturalmente, da quel momento, il silenzio creò tra noi un muro altissimo. Però qualche tempo dopo in quel muro dell’incomunicabilità si aprì una breccia. Mi spedì infatti una mail con il booktrailer del romanzo. Affidandosi al sottobosco dei ghostwriters ˗ e pagando chissà quanto ˗ si era fatto riscrivere il libro e l’aveva anche posto in vendita grazie a una robusta campagna pubblicitaria e di marketing (anch’essa presumibilmente costosa).

Il senso di questo incipit si può riassumere nella domanda: nella vita di tutti i giorni conviene affidarsi alla sincerità o all’ipocrisia? È bene ˗ a costo di fare del male ˗ dire sempre e comunque la verità o è meglio camuffarla così da renderla indolore?

L’esperienza della scrittrice sgrammaticata mi ha convinto che non sempre la soluzione migliore è quella di sbattere la verità in faccia alla gente.

L’esperienza della scrittrice sgrammaticata mi ha convinto che non sempre la soluzione migliore è quella di sbattere la verità in faccia alla gente.

Quanto meno è consigliabile dosarla opportunamente in base alla sensibilità dell’interlocutore.

Sul tema dell’ipocrisia, infatti, sono molte le domande che dovremmo porci.

Per esempio, che bisogno c’è, da parte di certi oncologi, dire all’interessato (non ai suoi più stretti familiari!) che non ci sono più speranze di vita?

Perché un avvocato non può continuare a essere ottimista anche quando i Carabinieri stanno per bussare alla porta del suo cliente?

Perché confidare all’amico del cuore che la fidanzata/moglie lo tradisce allegramente?

O gettare nella disperazione la signora del piano di sotto confessandole che la dieta cui si sta sottoponendo con tanti sacrifici non sta dando alcun risultato?

Naturalmente la dialettica verità-ipocrisia non è solo dei giorni nostri: credo esista da che mondo è mondo.

Ed è presente anche nel campo della letteratura che, della vita, è lo specchio fedele.

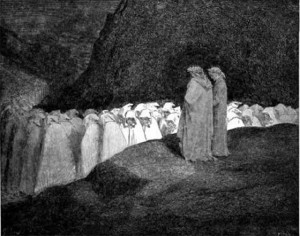

Tra i tanti che se ne sono occupati c’è Dante che per gli ipocriti trova anche la giusta punizione. Nel Canto XXVIII dell’Inferno, ottavo cerchio, sesta bolgia, li descrive imprigionati in cappe di piombo rilucenti d’oro all’esterno. Mentre i sacerdoti Caifa e il suocero Anna, insieme ai restanti membri del Sinedrio, subiscono un particolare supplizio: sono crocifissi a terra con tre pali di legno e calpestati da tutti gli altri. È il contrappasso di cui il Poeta si è servito per punire la loro responsabilità nella crocefissione di Cristo.

Tra i tanti che se ne sono occupati c’è Dante che per gli ipocriti trova anche la giusta punizione. Nel Canto XXVIII dell’Inferno, ottavo cerchio, sesta bolgia, li descrive imprigionati in cappe di piombo rilucenti d’oro all’esterno. Mentre i sacerdoti Caifa e il suocero Anna, insieme ai restanti membri del Sinedrio, subiscono un particolare supplizio: sono crocifissi a terra con tre pali di legno e calpestati da tutti gli altri. È il contrappasso di cui il Poeta si è servito per punire la loro responsabilità nella crocefissione di Cristo.

Ma è Molière, uno dei più grandi geni comici di ogni tempo, a essere indicato dai più come il fustigatore di ipocriti per antonomasia.

Nel Il Tartufo appare subito evidente come il protagonista sia un ipocrita patentato. Anche per il modo in cui ha plagiato il ricco Orgone, per piazzarglisi in casa e vivere bellamente alle sue spalle. Cleante, cognato di Orgone, definisce la religiosità di Tartufo “vana vernice di uno zelo specioso”. E questo la dice tutta sul pensiero di Molière.

Ne Il misantropo, invece, il drammaturgo presenta al lettore entrambe le realtà con l’apparente intenzione di lasciarlo libero di scegliere tra le due. Da una parte c’è Alceste, feroce oppositore di qualsiasi mistificazione, un alfiere incorrotto dell’autenticità. Per lui non esiste realtà abbastanza scomoda da essere celata all’interlocutore. Egli disprezza gli “inventori di inchini”, i “porgitori garbati di frivole carezze”, i “cortesi dicitori di inutili parole”. In poche parole: gli ipocriti.

Dall’altra c’è l’amico Filinte, i cui ragionamenti, al contrario, sembrano ispirati a un buonsenso benevolo. “Ci sono casi ˗ obietta quest’ultimo ˗ in cui la totale franchezza risulterebbe buffa e mal tollerata”. A volte occorre “dissimulare quel che abbiamo nel cuore”.

Anche Tolstoj, nel trattare la figura di Karenin ˗ il marito dell’assai più celebre Anna Karenina ˗ si occupa di ipocrisia. Non c’è tratto, nel fisico e nel carattere di Karenin, che non susciti ribrezzo. E quando la moglie inizia a compromettersi non sa che fare. È sconvolto. Il discorso che Karenin fa alla moglie è un saggio ineguagliabile di ipocrisia. Per metterla in guardia, chiama in causa le leggi della convenienza, le regole della società, il legame coniugale sancito da Dio…

Ma, oltre quella degli autori, esiste anche una ipocrisia del lettore. Quella di cui parlava Baudelaire. Il lettore non perdona a un personaggio ciò che di solito perdona a un amico o a se stesso. Questo, alla fine, distingue la vita dalla letteratura. La letteratura odia l’ipocrisia e la condanna. La vita, invece, non può farne a meno.

Ma, oltre quella degli autori, esiste anche una ipocrisia del lettore. Quella di cui parlava Baudelaire. Il lettore non perdona a un personaggio ciò che di solito perdona a un amico o a se stesso. Questo, alla fine, distingue la vita dalla letteratura. La letteratura odia l’ipocrisia e la condanna. La vita, invece, non può farne a meno.

Insomma l’ipocrisia, a parte l’eccezione che viene concessa al linguaggio della diplomazia (guai se così non fosse!), dovrebbe costituire un metodo cui ricorrere ˗ cum grano salis ˗ solo per evitare o quantomeno lenire le sofferenze altrui.

Un discorso a parte, invece, meritano i politici. Correttezza vorrebbe che le loro stucchevoli esternazioni fossero sempre prive di ipocrisia, oltre che di piaggeria.

GUIDO GIAMPIETRO

No Comments