Il rinvenimento del (probabile) testamento olografo di Virgilio si può etichettare come una notizia, seppure importante, di semplice cronaca? Non credo. Direi piuttosto come una notizia di storia.

Il rinvenimento del (probabile) testamento olografo di Virgilio si può etichettare come una notizia, seppure importante, di semplice cronaca? Non credo. Direi piuttosto come una notizia di storia.

Di quella italica che, con supponenza, diamo per scontata, finendo per sottovalutarla.

Il prezioso documento è stato rinvenuto, in occasione degli scavi per la posa del cavo di fibra, a poche decine di metri dalla “casa” di Virgilio, anzi, di Vergilio, come usava appellarsi il Poeta!

Sempre che non si tratti di una beffa simile a quella delle teste false di Modigliani pescate nei canali di Livorno una trentina di anni fa. O della storia infinita del papiro di Artemidoro di cui il filologo pugliese Luciano Canfora sconfessa da anni l’autenticità.

E se anche fosse? Intanto si torna a parlare di Virgilio in una città che sembra disinteressata all’argomento, ma che in realtà al Poeta è legata. Prova ne è il successo dell’iniziativa che nella recente Giornata del FAI ha portato centinaia di brindisini a visitare (per la prima volta nella loro vita!) il luogo che la tradizione attribuisce all’ultima dimora del mantovano.

E poi… Poi penso al giallo che si nasconde sotto questa scoperta. Altro che “Il nome della rosa”! Qui si tratterebbe di uno scippo delle spoglie di Virgilio! Uno dei tanti perpetrati nei secoli ai danni di questa città. Perché, se il testamento dovesse risultare autentico, allora vorrebbe dire che anche i famosi versi conosciuti da duemila anni sono stati oggetto di correzioni apocrife.

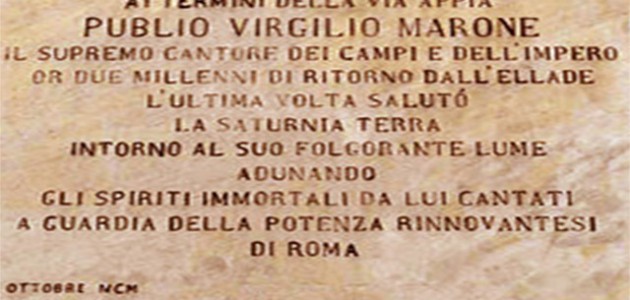

Intendo dire che il distico (forse) dettato dallo stesso Virgilio prima di morire e inciso come epitaffio sulla sua tomba, doveva essere in origine il seguente: “Mantua me genuit; Calabri rapuere; tenet nunc Brundisium (e non Partenope!): cecini pasqua, rura, duces”. Che così suona: “Mantova mi generò; la Puglia mi rapì; ora mi tiene Brindisi: cantai i pascoli, le campagne, i duci”.

Ma come è possibile che la notizia non sia ancora di dominio pubblico? Come mai non c’è stata l’invasione di giornalisti e televisioni da ogni angolo del mondo? E perché a me è toccato il privilegio di parlarne sulle colonne di una testata di provincia?

Il lettore comprende bene il motivo per cui debbano rimanere segrete le rocambolesche vicende che hanno portato una copia del testamento nelle mie mani. Posso solo dire che la traduzione del testo latino è stata, nonostante l’aiuto del dizionario Angelini-Mariano e le reminiscenze giuridiche, più laboriosa di quanto pensassi.

Quella che ne è scaturita è pertanto abbastanza “libera” e per di più orfana di alcune parole incomprensibili e/o mancanti nel testo originale. In ogni caso rimane fedele al pensiero del suo estensore.

La si riporta di seguito, in attesa della conferma dell’autenticità dell’originale:

“La febbre consuma il corpo, ma lo spirito è dolce come lo zefiro di primavera. Disteso sul giaciglio che l’amabile Melibeo (…) ha sistemato davanti alla finestra guardo il mare.

Oh possente Nettuno, oh Dei tutti, voi siete gli artefici della meraviglia di questo porto. Lo vidi per la prima volta tre anni orsono quando giunsi a Brindisi per imbarcarmi per la Grecia. A colpirmi fu il colore del mare sul quale volavano gabbiani che parevano simili ai (…) fiocchi bianchi con cui le vergini adornano le loro vesti. C’erano le vele delle barche che, complice Eolo, si gonfiavano di luce così come gli otri si gonfiano di buon vino. E, soprattutto, un cielo di un azzurro più brillante degli occhi di Venere.

Ma la fretta di raggiungere la Grecia e l’Asia, ove dovevo completare il faticoso lavoro dell’Eneide, distolse i miei occhi da questo spettacolo della natura che avrebbe trovato degno posto nelle descrizioni delle Bucoliche.

Giorni fa ad Atene incontrai il divino Augusto che era sulla via del ritorno a Roma e decisi di rientrare anch’io insieme a lui. Purtroppo a Megara la mia canizie fu colpita dai cocenti raggi del Sole con la stessa forza con cui il cane addenta il pezzo di carne che gli getta il padrone. E ora sono qui a contare quante volte ancora potrò osservare l’arrivo della dea Aurora.

Visto che il Fato (…), sono queste le mie ultime volontà.

Io, Publio Vergilio Marone, oggi, undicesimo giorno prima delle calende di ottobre, sotto il consolato di Gneo Sentius e Quinto Lucrezio, davanti ai testimoni Titiro Rufus e Tiberio Coridone, dichiaro quanto segue:

Lascio la metà del mio patrimonio al caro fratello Valerio Proculo, un quarto all’imperatore Cesare Augusto e un dodicesimo all’amico Mecenate. La restante parte (…) va a Lucio Varo e Plozio Tucca ai quali affido il compito di distruggere il manoscritto dell’Eneide che gli Dei, per loro oscuro volere, non mi hanno consentito di terminare.

Voglio infine che le mie ceneri, anziché riposare a Posillipo, rimangano qui, a Brindisi. Così che da questa collinetta che guarda verso Oriente io possa continuare a godere, giorno dopo giorno, del roseo sorriso di Aurora.

Questa è la mia volontà fino al momento della morte”.

“Usque ad extremum vitae exitum” (fino al momento della morte) era la formula con cui si chiudevano i testamenti olografi. A parte questo particolare, l’atto compiuto da Virgilio, forse per motivi di urgenza, non è conforme alle regole giurisprudenziali del testamentum per aes et libram.

Ciò nonostante mi piace pensare che il contenuto abbia rispecchiato le reali, ultime volontà del Poeta.

Guido Giampietro

Articolo del 01/01/2016 ore 00.01

Mi sembra strano pero che il testamento che si vede la sta scritto in italiano, se non era per i numeri romani non aveva niente di viginiano

Da un intellettuale di alto livello qual è Guido non potevamo che aspettarci un colendissimus piscem aprilescus!

Naturalmente è. Piscis…(ah la fretta!)