Lo ripetevo come un mantra. Perché? Perché avevo visto morire il nonno che viveva insieme a noi e perché si sa che ai bambini è difficile spiegare cos’è la morte. E poi c’era l’esempio di quel medico che veniva a visitarci a casa e che sempre guariva l’ammalato di turno. Ma allora perché non l’aveva fatto con il nonno?

Da qui la decisione: «Da grande farò il medico». «No, – rintuzzava mia madre – ma se tu hai paura persino di una goccia di sangue… No, da grande farai il notaio». Così, mentre più rare diventavano quelle discussioni tra un avvenire da medico o da notaio, nel frattempo divenni grande.

Frequentavo il V Ginnasio e un giorno l’insegnante di latino ci fece tradurre un brano di Seneca, “Medicus amicus”, tratto dal “De Beneficiis. In parole più auliche quel pensiero, esposto da un grande letterato vissuto nell’antica Roma a cavallo del I secolo d.C., rifletteva il mio di tanti anni prima:

Frequentavo il V Ginnasio e un giorno l’insegnante di latino ci fece tradurre un brano di Seneca, “Medicus amicus”, tratto dal “De Beneficiis. In parole più auliche quel pensiero, esposto da un grande letterato vissuto nell’antica Roma a cavallo del I secolo d.C., rifletteva il mio di tanti anni prima:

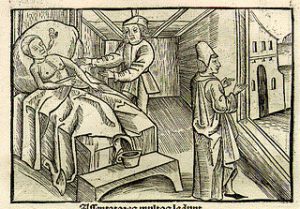

«Per quale motivo – scriveva Seneca – devo al medico qualcosa di più e pur pagandolo non mi libero dall’obbligo verso di lui? Perché da medico si trasforma in amico e ci vincola non con la prestazione, che vende, ma con la benevola e familiare disposizione d’animo…? Il medico si è dato pensiero per me più di quanto fosse necessaria alla sua attività; ha temuto per me non per la fama della sua professione; non si è limitato a indicarmi i rimedi, me li ha applicati; si è seduto al mio capezzale tra quanti erano in ansia per me; è accorso nei momenti critici; ha ascoltato non senza timore i miei gemiti; nella folla che lo invocava sono stato la sua prima preoccupazione; gli sono obbligato non come a un medico, ma come ad un amico».

Ma non è tutto. Quella riflessione dette la stura ad altri ricordi che lentamente venivano a galla. Tra questi, prepotentemente, la figura del nostro medico di famiglia che ci curò fino alla metà degli anni Sessanta.

In quel tempo il mio fisico, gracilino, presentava una debolezza: la cronica infiammazione delle tonsille. Proprio quelle che negli Stati Uniti tagliavano a più non posso affermando che non servivano a nulla, che era il retaggio di un organo che nei millenni si era evoluto diventando non solo inutile ma addirittura pericoloso, se infetto, per gli stessi reni. Tagliare, dunque. Di parere contrario era invece il nostro medico di famiglia.

E come dargli torto? Solo a vederlo apparire infondeva coraggio e sicurezza. A cominciare dal comportamento esteriore, assolutamente impeccabile. Credo unico tra tutti i medici brindisini si faceva accompagnare alle case dei pazienti in automobile. Non certo per aumentare di credibilità nei confronti della clientela (non ne aveva bisogno), ma per dare una chance di lavoro in più ad un autista che aveva problemi a sbarcare il lunario.

E come dargli torto? Solo a vederlo apparire infondeva coraggio e sicurezza. A cominciare dal comportamento esteriore, assolutamente impeccabile. Credo unico tra tutti i medici brindisini si faceva accompagnare alle case dei pazienti in automobile. Non certo per aumentare di credibilità nei confronti della clientela (non ne aveva bisogno), ma per dare una chance di lavoro in più ad un autista che aveva problemi a sbarcare il lunario.

Il suo arrivo, sempre in ore serali, dopo la chiusura dell’ambulatorio, si faceva precedere da un profumo discreto ma persistente che saliva su per le scale di un secondo piano alto quanto un terzo. Un profumo che faceva bene all’anima di cui temevo una prematura e ingiusta dipartita.

Impeccabile nella sua grisaglia avanzava nella stanza senza degnarmi di uno sguardo. Parlava con i miei di argomenti che nulla avevano a che fare con la mia malattia e del tempo che, fuori, si metteva al peggio. Poi, alzatosi lentamente, si avvicinava al mio letto di sofferenza. E, in silenzio, iniziava a tastare e ad auscultare con metodicità, senza tralasciare un centimetro quadrato del mio corpo. Posava l’orecchio dappertutto e, di tanto in tanto, rimaneva fermo come un cane da punta. L’ultimo controllo, fatto con un cucchiaio tesogli da mia madre, era riservato alla lingua, immancabilmente “carica” e alle incriminate tonsille.

L’operazione successiva era dedicata all’abluzione delle mani, anch’essa snervantemente accurata come se, un momento prima, avesse avuto a che fare con un lebbroso. A quel tempo ancora erano da venire i bagni come l’intendiamo oggi e si sopperiva (ma senza alcuna vergogna) alla mancanza di un lavabo con una bacinella d’acqua all’uopo predisposta in un cantuccio della camera, con una saponetta Palmolive sempre nuova di zecca e un virgineo asciugamano di lino che mia madre conservava nella cassa del corredo solo per quel bisogno.

E mentre io giacevo nel letto di sofferenze, ignaro della mia sorte, i ”grandi” parlavano. Più precisamente era quel distinto signore che recuperava il tempo perduto. Sorseggiando una tazzina di caffè, parlava preferibilmente della guerra alla quale, da capitano medico, aveva partecipato sul fronte greco-albanese. Sovente finiva per ripetersi, ma era sempre bello riascoltare quello che aveva ricordato le volte precedenti.

Finalmente mi rivolgeva la parola, ma senza fare alcun accenno alla malattia. S’informava dei miei progressi scolastici e faceva paragoni con quello che aveva studiato lui. Riportava citazioni, riesumava aoristi e verbi irregolari, spiegava come ogni termine scientifico della sua professione derivasse etimologicamente da una parola greca. E io gongolavo per quella discussione tutta e solo dedicata a me. Poi, dopo aver spiegato ancora una volta ai miei le modalità per l’assunzione dei medicinali, col solito sorriso e quel timbro di voce rauca eppure piacevolissima, andava a svegliare l’autista che nel frattempo, per tutta la durata della visita, si era appisolato con la testa appoggiata sul volante.

Questo era il medico di famiglia ai tempi che Berta filava. Un medico che, come ha osservato il leghista Giancarlo Giorgetti, non esiste più: «È vero, mancheranno 45.000 medici di base nei prossimi cinque anni. Ma chi va più dal medico di base? (…). Quelli che hanno meno di cinquant’anni vanno su Internet, cercano lo specialista. Tutto questo mondo qui, quello del medico di cui ci si fidava anche… è finita anche quella roba lì».

E invece i medici di base – in barba al brutto nome loro assegnato – sono utili, utilissimi, perché una diagnosi richiede studi, preparazione, intuizione, cautela. Chi prova a curarsi da solo servendosi della Rete va in cerca di guai.

E invece i medici di base – in barba al brutto nome loro assegnato – sono utili, utilissimi, perché una diagnosi richiede studi, preparazione, intuizione, cautela. Chi prova a curarsi da solo servendosi della Rete va in cerca di guai.

Una diagnosi non è un gioco: richiede competenza ed esperienza. E il medico di famiglia è in grado di selezionare le informazioni, collegarle, trarne una conclusione. In fondo è il primo specialista.

C’è da dire che se oggigiorno è caduto in ribasso la colpa non è sua, ma dell’organizzazione burocratizzata e politicizzata che ne disciplina (o dovrebbe disciplinarne) l’operato. A cominciare dal numero esorbitante di pazienti che gli vengono assegnati e che, umanamente, è impossibile seguire tutti e bene.

Un medico che viene a casa, ascolta, visita e consiglia quali esami fare e quali non fare, che evita inutili corse al Pronto Soccorso, che toglie dubbi e ansie, credo che venga rimpianto dagli italiani di una certa età. E invece sulle lettighe che stazionano nei bugigattoli dei loro ambulatori vi sono faldoni strapieni delle circolari delle ASL e medicinali lasciati dagli informatori scientifici. Mai nessuno che, in questi anni, si sia steso su quei lettini per essere visitato!

La dimostrazione di questo “affetto” dei pazienti è anche l’offerta di regalini durante le festività di fine anno. Non mi risulta che gli “ospedalieri” godano di queste attenzioni.

Ma se non adempiono alla loro funzione primaria, che tipo di attività si svolge in quegli angusti spazi? Si compilano ricette a getto continuo! Anziché sgravare il Pronto Soccorso dei casi da “codice bianco” (quelli con nessuna nessuna urgenza), lì dentro si scrivono ricette. È insomma un ricettificio! Non oso pensare a quello che deve passare per la mente di questi bravi professionisti. Una dignità messa sotto i piedi, una professionalità conseguita con grandi sacrifici ridicolizzata, o quasi.

Eppure tanti giovani medici sognano ancora di fare questo lavoro e, per realizzarlo, vanno all’estero. Siamo dei masochisti.

E allora, ad iniziare dal nome, che si faccia un coraggioso passo indietro. E anche le finanze della Sanità ne trarranno un beneficio.

Ancora un’ultima cosa sul mio medico di famiglia. Si chiamava Antonelli. Dott. Amerigo Antonelli.

Guido Giampietro

No Comments