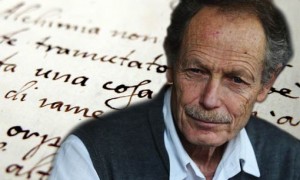

Così dice Erri De Luca ne Il giorno prima della felicità: «Il napoletano è fatto apposta, dici una cosa e ti credono. In italiano c’è il dubbio: ho capito bene? L’italiano va bene per scrivere, dove non serve la voce, ma per raccontare un fatto ci vuole la lingua nostra che incolla bene la storia e la fa vedere. Il napoletano è romanzesco, fa spalancare le orecchie e pure gli occhi…».

Naturalmente l’esaltazione che del napoletano fa De Luca è estensibile a tutti i dialetti che, insieme alla cucina, danno gusto e sapore, oltre alla comunicazione verbale, alla vita stessa.

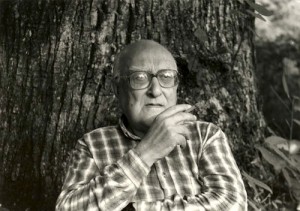

La persistenza del dialetto può sembrare, oggi, un fatto abbastanza scontato, ma non lo era una cinquantina di anni fa. Con questo grido di dolore Pier Paolo Pasolini, nel 1964, decretava la morte delle parlate dialettali a tutto vantaggio di un italiano modellato a misura della società neocapitalistica: «Fra le altre tragedie che abbiamo vissuto (…) in questi ultimi anni, c’è stata anche la tragedia della perdita del dialetto, come uno dei momenti più dolorosi della perdita della realtà».

Anche Italo Calvino, seppure da una posizione più “morbida”, affermava che gli scambi con il dialetto erano oramai superati e che la lingua nazionale, in un contesto internazionale, doveva porsi semmai il problema della traducibilità.

Entrambi, insomma, davano per spacciato il dialetto (Pasolini con angoscia, Calvino forse con sollievo) mentre i fatti hanno dimostrato che i dialetti non solo resistono, ma si rinnovano mescolandosi all’italiano. E d’altro canto tutte le lingue, così come i popoli, sopravvivono in quanto si rinnovano in continuazione mescolandosi tra loro.

Però se non si è verificata la sparizione c’è stata una significativa riduzione delle parlate dialettali. Infatti, ad eccezione di particolari ambiti geografici e famigliari, si può dire che a parlarli sia rimasto solo un terzo della popolazione. In compenso, a questa riduzione quantitativa si è contrapposta una maggiore funzione espressiva rifluendo il dialetto sempre più nella lingua regionale che è divenuta così più “colorata”.

Inoltre il dialetto ha cessato di essere sinonimo di povertà socio-culturale. Al contrario, il termine in vernacolo inserito a bella posta nel bel mezzo di un discorso lezioso, oltre a dare incisività all’argomento, serve quasi a “marcare” il territorio di appartenenza, a far capire con chi si ha a che fare (in senso buono o cattivo).

In ogni caso quello della trasformazione del dialetto è un processo lento. Un processo che può avvenire nei modi del code switching, cioè della commutazione di codice (o del passaggio da una lingua all’altra nello stesso discorso) e del code mixing, ossia dell’enunciazione mistilingua (o dell’inserimento dei termini dialettali in un discorso in italiano e viceversa).

«Sono sempre stato convinto, sbagliando, che il dialetto era destinato ˗ dice Andrea Camilleri ˗ a una condizione di immutabilità, mentre era solo la lingua che mutava e si rinnovava». E Tullio De Mauro precisa: «Non si tratta solo di banale italianizzazione, di parole prese in prestito dall’italiano, anche se l’avvicinamento progressivo del dialetto alla lingua è un fenomeno per certi aspetti inevitabile. Il fatto interessante è che quelli che parlano prevalentemente il dialetto se ne vanno anche per strade loro, continuano a inventare parole nuove e a riadattare quelle vecchie. Le classi colte di città, di Roma, di Milano, pensano che i dialetti siano cosa morta, che non si parlino più. Ma è una palese sciocchezza».

Dove il dialetto si è preso la rivincita è stato ˗ cosa impensabile fino a qualche anno fa ˗ proprio nell’ambito culturale. Soprattutto nella narrativa che, a parte l’inesauribile vena del padre del commissario Montalbano, annovera ora le parlate in pisano di Marco Vivaldi, quelle in napoletano di Marco Ciriello, in lombardo di Laura Pariani, in romanesco di Walter Siti, in sardo di Salvatore Niffoi e Michela Murgia…

Ma il dialetto si è prepotentemente affermato anche nel campo musicale, specie in quello giovanile, con i napoletani Almamegretta, i piemontesi Mau Mau, i pugliesi Sud Sound System, i veneti Pitura Freska, gli emiliani Modena City Ramblers…

E poi ci sono i fumetti sperimentali, il web, i video, la pubblicità, il teatro… Un teatro con una scenografia degna di questo nome, naturalmente. Con le finalità proprie del teatro in lingua che, indipendentemente dal connotato tragico o comico dell’opera, si prefigge di fornire allo spettatore gli elementi per giudicare criticamente ciò che viene proposto sulla scena e trarne le personali considerazioni. Come dire, un modo per arricchire lo spirito ed evadere dalle afflizioni della realtà di tutti i giorni.

Insomma, non un certo teatro vernacolare, ridanciano e volgarotto, che qui a Brindisi sembra abbia trovato l’habitat ideale a giudicare dal sold out che si registra nelle serate di programmazione di spettacoli del tutto vuoti di contenuti. Naturalmente non è questo il dialetto di cui si sta parlando. O, quanto meno, quello di cui sto parlando io!

A questo punto giunge quanto mai opportuna la domanda: «Qual è il vero dialetto brindisino? E dove è possibile ancora ascoltarlo?». È ˗ inutile dirlo ˗ la parlata del “popolino”, quella delle Sciabiche, prima di tutto. Quella dei nostri nonni e, con qualche italianizzazione di troppo, anche dei nostri genitori. Certamente non quella dei nostri figli e nipoti che stentano perfino a comprenderla.

E come Manzoni andò a “sciacquare i panni in Arno” così, se vogliamo ripristinare il filo che ci lega alle nostre radici, dovremmo andare a risciacquare il nostro linguaggio “pulito e globalizzato” giù alla marina (in quel che resta del vecchio quartiere) o nel dirimpettaio Villaggio Pescatori o nei mercati rionali dove ancora è possibile rimanere incantati dalle grida “musicali” dei venditori.

Che cosa si guadagna a prestare orecchio a queste voci genuine? Come dice Ignazio Buttitta (in Lingua e dialettu): «… Un populu / diventa poviru e servu / quannu ci arrubbanu a lingua / addutata di patri: / è persu pi sempri. Diventa poviru e servu / quannu i paroli non figghianu paroli / e si mancianu tra d’iddi. / Mi n’addugnu ora, mentri accordu la chitarra du dialetto / ca perdi na corda lu jornu…». Questo si guadagna: la propria identità!

E allora, prima che anche l’ultima corda della nostra chitarra salti, adoperiamoci perché il dialetto, nel nostro interesse, continui a vivere.

GUIDO GIAMPIETRO

No Comments