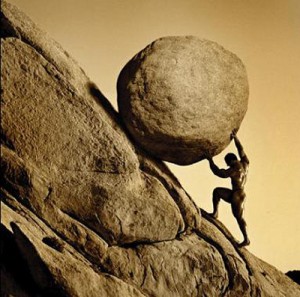

C’era una volta la fatica… Ecco un incipit che ha tutte le sembianze di una favola, se per favola intendiamo i fatti ˗ più o meno immaginari ˗ che appartengono a un passato più o meno lontano. E la fatica, specie per i giovani d’oggi, ha appunto il sapore di una cosa antica. Come quelle che apprendono dai libri di storia.

C’era una volta la fatica… Ecco un incipit che ha tutte le sembianze di una favola, se per favola intendiamo i fatti ˗ più o meno immaginari ˗ che appartengono a un passato più o meno lontano. E la fatica, specie per i giovani d’oggi, ha appunto il sapore di una cosa antica. Come quelle che apprendono dai libri di storia.

E sì che, un tempo, la fatica non risparmiava nemmeno i ragazzi. Si recavano a scuola trascinando pesantissime cartelle di cuoio, duro più dell’acciaio di cui parla Silvia Avallone. E in quei contenitori (buoni solo ad assestare botte da orbi nelle battaglie del dopo-lezioni), oltre a libri, quaderni, matite Giotto, aste e pennini di varie fogge dovevano trovare posto anche i dizionari. Pena le reprimenda e le “note” dei severissimi insegnanti (magari oggi ce ne fossero così!). E per raggiungere la scuola non esisteva altro modo che camminare pedibus calcantibus, sotto il sole, la pioggia o lo scirocco che t’impedisce d’avanzare.

Eppure non mi risulta che questo “barbaro” trattamento abbia prodotto una generazione di scoliotici o sia stata la causa remota dell’odierna incomunicabilità tra genitori e figli. Che io ricordi, l’unico danno ˗ a parte le dolorose “cartellate” sulla testa ˗ si riduceva a una callosità contadinesca di fanciullesche mani cittadine.

Oggi, invece, i pronipoti di quei ragazzi hanno tutto il sapere raccolto in un tablet stipato nel fondo di un leggerissimo zainetto griffato. E il tragitto per raggiungere la scuola è percorso ˗ per i più piccoli ˗ con l’auto dei genitori o, autonomamente, con i ciclomotori e finanche qualche Smart. E malgrado queste comodità, la salute di quella che dovrebbe essere “la meglio gioventù” non mi pare poi al cento per cento.

Questo esempio serve per dimostrare che la troppa comodità che alligna nel mondo occidentale ci sta uccidendo. Lo dicono i medici e lo confermano gli antropologi. Ma già nel passato s’era levato alto il grido contro l’ozio.

A cominciare da Dante che dovette avere presente il motto della regola benedettina (Ora et labora) quando, nel Canto VII dell’Inferno, condannò gli accidiosi (quelli “co la mente alienata”, scrive Jacopone da Todi) a rimanere eternamente immersi nelle acque nere e ribollenti della palude Stigia.

A cominciare da Dante che dovette avere presente il motto della regola benedettina (Ora et labora) quando, nel Canto VII dell’Inferno, condannò gli accidiosi (quelli “co la mente alienata”, scrive Jacopone da Todi) a rimanere eternamente immersi nelle acque nere e ribollenti della palude Stigia.

Ma soprattutto quando, nel Canto XVIII del Purgatorio, costrinse, per contrappasso, le anime dei pigri a muoversi in continuazione e a correre urlando esempi di sollecitudine. Dante avrebbe usato lo stesso destino a Oblamov, il trentenne protagonista eponimo di Gonĉarov, che le prova tutte prima di rassegnarsi a vivere una vita apatica nella sua casa di Pietroburgo, mentre il mondo attorno a lui si agita frenetico.

Evidentemente l’incitamento del Poeta a faticare non ha sortito alcun effetto, visto che tutti i comfort da cui oggi siamo circondati ci hanno reso intolleranti alla minima avversità e al più leggero sforzo fisico.

E questa incapacità di affrontare le asperità della vita provoca tutta una serie di patologie: disturbi alimentari, insonnia, problemi relazionali, paura di volare, dipendenza sessuale, scarsa concentrazione sul lavoro, attacchi di panico.

![domotica_013[1]](http://www.brundisium.net/brun/wp-content/uploads/2014/10/domotica_0131-273x300.jpg) Ma, risalendo alle cause, di chi è la colpa di tutto ciò? Della tecnologia, non c’è dubbio.

Ma, risalendo alle cause, di chi è la colpa di tutto ciò? Della tecnologia, non c’è dubbio.

Tonino Guerra diceva: «Stiamo perdendo continuamente brandelli di memoria soffocati da esplosioni tecniche che ci spingono a perdere la nostra debolezza luminosa. Non dobbiamo essere schiavi della comodità».

Dunque c’è una evoluzione della specie che presenta un inaspettato passo indietro. Ed è probabile che una delle cause dipenda da un sistema educativo troppo indulgente che premia i ragazzi in ogni caso, siano preparati o no. Da adulti, poi, si aspettano tutto in cambio di nessuno sforzo.

Ci si chiede come mai si assista passivi davanti al manifestarsi di tali evidenti criticità. Sembra di udirli gli oppositori di questa teoria: «Ma come? Abbiamo lavorato duro per ottenere le nostre attuali comodità e ora dovremmo tornare a fare fatica? A quale scopo? I nostri avi hanno tanto lavorato per potersi emancipare dalle scomodità e noi che cosa dovremmo fare? Ricominciare a faticare?».

Ebbene sì. A sentire medici e psicologi, nel nostro stesso interesse, è bene liberarsi dai lacci della comodità. Anche se questo non deve essere inteso come un ritorno al duro lavoro fisico e manuale. Insomma non credo si debba rinnegare tout court il lavoro pesante delle generazioni che ci hanno preceduto.

Non dobbiamo cioè sconfessare il pensiero di Tommaso Fiore quando affermava: «Mi chiederai come ha fatto questa gente a scavare ed allineare tanta pietra. Io penso che la cosa avrebbe spaventato un popolo di giganti. Questa è la Murgia più aspra e più sassosa; per ridurla a coltivazione facendo le terrazze (…) non ci voleva meno della laboriosità di un popolo di formiche».

Bisogna solo ridimensionare la figura dell’homo comfort. Rifiutare le esagerazioni di una tecnologia che non intende aiutare l’uomo, ma sostituirsi a lui. Vale per tutti l’esempio di un divano letto che si apre ˗ grazie a un motorino elettrico ˗ come il tettuccio di una decappottabile; quando si può compiere la medesima operazione con il salutare sforzo di una sola mano!

Ma non si deve nemmeno esagerare nel senso opposto. Il film “Nelle terre selvagge” (Into the Wild) racconta la storia vera di Christopher McCandless, giovane proveniente dal West Virginia che, subito dopo la laurea, abbandona la famiglia e, senza alcun mezzo, intraprende un lungo viaggio di due anni attraverso gli Stati Uniti, fino a raggiungere le sconfinate terre dell’Alaska. Solo, in mezzo ai ghiacci, morirà avvelenato da una bacca mangiata per calmare i morsi della fame.

Credo che la prima regola da seguire per non rimanere prigionieri delle comodità sia quella di muoversi con le proprie gambe. In quest’ottica lo scorso 12 ottobre si è celebrata la Giornata nazionale del camminare. Camminare è un’azione antica come l’uomo. Quando il nostro antenato si è alzato in piedi, nella notte dei tempi, non ha chiesto se qualcuno gli dava un passaggio. Si è servito delle gambe per andare da un posto all’altro, alla scoperta del mondo. Così come i ragazzi che, nel secolo scorso, camminavano con le cartelle pesanti ma i cuori leggeri.

Credo che la prima regola da seguire per non rimanere prigionieri delle comodità sia quella di muoversi con le proprie gambe. In quest’ottica lo scorso 12 ottobre si è celebrata la Giornata nazionale del camminare. Camminare è un’azione antica come l’uomo. Quando il nostro antenato si è alzato in piedi, nella notte dei tempi, non ha chiesto se qualcuno gli dava un passaggio. Si è servito delle gambe per andare da un posto all’altro, alla scoperta del mondo. Così come i ragazzi che, nel secolo scorso, camminavano con le cartelle pesanti ma i cuori leggeri.

Lo stesso, naturalmente, vale per le altre parti del corpo, cervello compreso. Perché la comodità, grazie all’uso smodato di Wikipedia e dei social network, lo ha relegato in una posizione molto subordinata.

Anche se un po’ d’ozio non fa male. L’otium dei Romani, però. Quello di cui noi meridionali, ad onta degli sfottò che ci piovono da ogni parte, siamo depositari e maestri. L’ozio del corpo che, in alcuni momenti della giornata, rigenera lo spirito e rende perfino bella la fatica.

Guido Giampietro

No Comments