Giovedì 8 febbraio alle ore 17,30 presso l’Auditorium del Castello di Mesagne verrà presentato il volume “Storia di Mesagne [Frammenti]” il manoscritto che si trova presso la Biblioteca Nazionale di Napoli. Si riporta appresso qualche nota biografica del Mannarino ed alcune informazioni sul lavoro che verrà presentato.

Giovedì 8 febbraio alle ore 17,30 presso l’Auditorium del Castello di Mesagne verrà presentato il volume “Storia di Mesagne [Frammenti]” il manoscritto che si trova presso la Biblioteca Nazionale di Napoli. Si riporta appresso qualche nota biografica del Mannarino ed alcune informazioni sul lavoro che verrà presentato.

Cataldo Antonio Mannarino nacque a Taranto nel 1568, da un’importante famiglia, la quale, secondo il contemporaneo medico-filosofo Epifanio Ferdinando (il vecchio), si trasferì a Mesagne negli anni della sua infanzia. Trascorse la giovinezza in questa città, poi si trasferì a Napoli, dove completò gli studi e si laureò in medicina. A Napoli fu introdotto nell’Accademia degli Oziosi dal poeta e amico mesagnese

Gianfrancesco Maia Materdona.

Nel 1592, ventiquattrenne, si sposò con la nobile Porfida De Rossi, in Mesagne, territorio la cui feudalità era stata comprata (nel 1591) da Giannantonio Albricci I, nobile commerciante di antica schiatta lombarda.

Nel settembre del 1594 avvenne l’attacco dei turchi a Taranto; Mannarino partecipò alla difesa della sua città natale ed alle trattative di pace; in quell’occasione ebbe confidenza con vari feudatari accorsi a difesa della città, tra cui Alberto I Acquaviva d’Aragona, don Carlo d’Avalos, gli Albricci, Michele Imperiale e molti altri piccoli signorotti e cavalieri (tra cui Pietro Resta di Mesagne).

L’evento gli ispirò l’opera Glorie di guerrieri, e d’amanti in nuova impresa nella città di Taranto succedute, che nel 1596 pubblicò a Napoli. Nella stessa occasione conobbe Giovanni Lorenzo Albricci (figlio di Giannantonio) e lo ammirò per il suo coraggio.

Nel 1596 scrisse buona parte dell’inedito manoscritto, tramandato come “Storia di Mesagne”, che ora viene pubblicato integralmente per la prima volta.

Il manoscritto, dedicato in gran parte proprio al capostipite Albricci I, rimase inedito, forse per la morte dell’Albricci (avvenuta nel 1596); una parte di esso è conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli; ed è quella contenuta in questo volume.

Il Mannarino era già noto ai suoi tempi, per opere letterarie e teatrali che ebbero ampia circolazione:

-Glorie di guerrieri e d’amanti… (Napoli, 1596); esso costituisce una preziosa testimonianza della precoce diffusione del culto di Torquato Tasso in area meridionale.

-Il pastor costante (Bari, 1606), dramma pastorale ambientato nei territori dell’antica città di Taranto. Poiché il libro conteneva molti errori e imprecisioni, l’Autore ripubblicò l’opera nel 1610 a Venezia col nuovo titolo Erminia .

-La Susanna, tragedia sacra (Venezia, 1610), incentrata sulla figura della vergine martirizzata sotto Diocleziano. La tragedia fu effettivamente rappresentata nella cittadina di Torre Santa Susanna ed ebbe un’altra rappresentazione a Ruvo di Puglia .

-Le Rime (Napoli, 1617), un compatto canzoniere, organizzato secondo lo stile delle sillogi tardocinquecentesche e del primo Seicento, con interessanti riferimenti a fatti e persone reali.

-La Prefatio alle Centum historiae seu Observationes et casus medici (Venezia, 1621) di Epifanio Ferdinando.

Negli anni successivi alla morte della moglie, avvenuta nel 1614, prese i voti ecclesiastici e fu suddiacono della Collegiata di Mesagne; continuò ad esercitare la professione medica. Si spense nel 1621.

La Storia di Mesagne è la più antica “storia di Mesagne” che si conosca. Consiste in un manoscritto incompleto, conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli, costituito da alcune decine di carte; esse attualmente sono numerate da 18 a 80 e mancanti delle carte 64, 65, 66; sono, quindi, esattamente 60 carte. È stato denominato così per tradizione, che affonda le radici in un passato imprecisato, ma che trova attestazione in una dichiarazione di Epifanio Ferdinando il giovane (fine ‘600).

Che il ms. sia opera del Mannarino è desumibile dal contenuto; che sia stato scritto di pugno da lui, è attestato da una perizia grafologica, allegata al volume.

Le parti sopravvissute del ms. trattano dei Signorotti che avevano il feudo di Mesagne, in poche carte dei Beltrano e più ampiamente degli Albricci, ai quali molto probabilmente l’opera era destinata e dedicata.

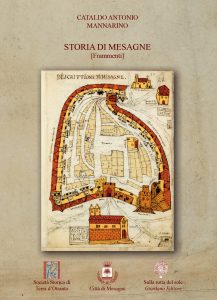

Vi si trovano riferimenti puntuali ad avvenimenti contemporanei del Mannarino, a fatti, persone e luoghi da lui conosciuti direttamente; e da questo punto di vista può essere una miniera di notizie utili a ricostruire il panorama urbanistico ed architettonico della Mesagne di fine Cinquecento. A tal fine, utilissima è la “Discrittione di Misagne”, un disegno contenuto nel ms., che costituisce la più antica rappresentazione del centro urbanistico della città.

In questo ms. vi è la famosa comparazione della città di Mesagne ad un cuore, non solo per la forma ma anche perché si trova al centro del territorio della Provincia d’Otranto. Mannarino considera ottimale la disposizione delle strade, della piazza centrale, perché “cotale la desiderava Aristotele nella sua Politica, che volea, che ’l popolo tutto insieme unito possa udir la voce del banditore”. Mannarino privilegia, quindi, al contrario della città ortogonale, l’urbanistica a pianta centrale, o stellata; tema caro all’urbanistica rinascimentale.

Il ms. si sofferma poi, lungamente, sulla ubertosità del territorio mesagnese, dei suoi campi, giardini, orti, che vengono descritti molto dettagliatamente.

Si sofferma poi, nei capitoli 11 e 12, sui “sacri templi” e sulle “divotissime reliquie”; vengono elencate chiese e chiesette, alcune delle quali oggi non più esistenti: una vera messe di notizie sulle vicende inerenti quegli antichi monumenti.

La trascrizione, curata da Giuseppe Giordano, Damiano Leucci e Domenico Urgesi, è stata eseguita in maniera fedelissima, conservando l’ortografia, la punteggiatura, gli accenti, e le locuzioni originali; troviamo indicate, perfino, le abbreviazioni, numerose e consuete negli scritti umanistico-rinascimentali; una scelta che consegna al lettore il documento nella sua piena forma originale.

Tutto il manoscritto è stato corredato, a pié di pagina, da numerose note e commenti e riferimenti bibliografici, utili ad accompagnare il lettore, passo dopo passo, ad eventuali verifiche, confronti ed approfondimenti. E, come se non bastasse, dopo la trascrizione sono state pubblicate, in anastatica, le pagine originali del manoscritto.

Il volume è il secondo della collana “Fonti e documenti” della Società Storica di Terra d’Otranto, associazione che sta realizzando un progetto di pubblicazione delle fonti storiche inedite riguardanti il territorio salentino. È stato pubblicato in compartecipazione con la casa editrice mesagnese “Sulla rotta del sole-Giordano editore”.

Questo volume si giova della prefazione del prof. Marco Leone, docente di Letteratura italiana all’Università del Salento, di una breve introduzione di Domenico Urgesi, presidente della Società Storica di Terra d’Otranto, e di una nota di Enzo Poci sulle vicissitudini del manoscritto.

In conclusione, una “bibliografia essenziale” di fonti e testi a stampa corona il lungo e poderoso lavoro. Ne è scaturito un volume di 268 pagine, in formato 29,7×21 cm., stampato su carta avoriata e con copertina in quadricromia, elementi non trascurabili, che ne fanno un libro elegante, oltre che utile.

No Comments