A proposito del rischio Norberto Bobbio così scriveva (in Autobiografia, 1999): «Bisogna avere molta pazienza, non lasciarsi mai illudere dalle apparenze, fare, come si dice, un passo alla volta, e di fronte ai bivi, quando non si è in grado di calcolare la ragione della scelta, ma si è costretti a rischiare, essere sempre pronti a tornare indietro».

A proposito del rischio Norberto Bobbio così scriveva (in Autobiografia, 1999): «Bisogna avere molta pazienza, non lasciarsi mai illudere dalle apparenze, fare, come si dice, un passo alla volta, e di fronte ai bivi, quando non si è in grado di calcolare la ragione della scelta, ma si è costretti a rischiare, essere sempre pronti a tornare indietro».

Una definizione di rischio, questa, che lascia aperta la porta a un ripensamento suffragato dalla logica e, soprattutto, all’intendimento di non coinvolgere nell’azione pericolosa altri soggetti più o meno vicini.

Purtroppo, in tema di azioni terroristiche e di rapimenti, la massima di Bobbio lascia il tempo che trova perché non è più il singolo a dover prendere la decisione che lo tiri fuori dall’impiccio. Ad essere coinvolti, infatti, sono più soggetti. E nei casi più eclatanti è addirittura lo Stato ad essere chiamato in causa. Questo fatto, quando si verifica, innesta sempre la polemica se l’“intrusione” (secondo alcuni) o la necessità dell’intervento (secondo altri) rientri nei compiti istituzionali di uno Stato di diritto e liberale.

Questo mio dire prende le mosse dall’ultimo (per il momento) caso di sequestro di connazionali (nella fattispecie le cooperanti Greta e Vanessa) ad opera di fazioni legate alle frange qaediste o di cellule operanti in seno all’Isis, il gruppo fondamentalista islamico che si pone l’obiettivo di creare nel Medio Oriente un “nuovo califfato” retto dalla Sharia e che ha proclamato, nel giugno 2014, uno Stato non riconosciuto in Iraq e in Siria.

Tuttavia mi asterrò dal trattare delle ragioni (la consegna di medicinali alle popolazioni della Siria da parte delle due ragazze; ma non spetta alla Croce Rossa internazionale questo compito?), delle modalità anomale della richiesta di riscatto, e dell’esorbitante somma che sarebbe stata pagata (dodici milioni di dollari…) nella circostanza.

Mi limiterò perciò ad esporre i pro e i contro circa l’intervento dello Stato a favore di concittadini (spesso giovani o molto giovani) non sempre inquadrati in organizzazioni di volontariato autorizzate ad operare in zone altamente a rischio.

Recentemente ha fatto scalpore una frase, sufficientemente crudele, postata su YouTube, con la quale si è affermato che le sopraddette giovani cooperanti “se la sono andata a cercare”. Conseguentemente lo Stato non avrebbe alcun obbligo di pagare il riscatto e di rischiare ˗ come è successo nella liberazione, nel 2005, della giornalista Giuliana Sgrena ˗ anche la vita dei propri funzionari (in quel caso, il dirigente dei Servizi di Sicurezza Nicola Calipari).

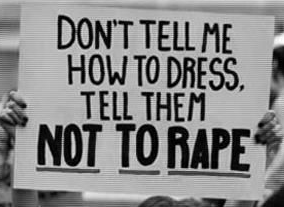

Dal momento che sono molti gli italiani che invece di condannare i terroristi assassini se la prendono con le vittime, è bene fare chiarezza su una cosa. In inglese questo atteggiamento ha un nome: “victim blaming” (colpevolizzazione della vittima).

Il concetto è stato coniato da William Ryan con la pubblicazione, nel 1976, del suo libro intitolato “Blaming the victim”. La pubblicazione è una critica ad un saggio di Daniel Patrick Moynihan, del 1965, in cui l’autore descriveva le sue teorie sulla formazione dei ghetti e la povertà che vi regna.

Il concetto è stato coniato da William Ryan con la pubblicazione, nel 1976, del suo libro intitolato “Blaming the victim”. La pubblicazione è una critica ad un saggio di Daniel Patrick Moynihan, del 1965, in cui l’autore descriveva le sue teorie sulla formazione dei ghetti e la povertà che vi regna.

Ryan muove una critica a queste teorie perché le considera tentativi di attribuire la responsabilità della povertà al comportamento e ai modelli culturali degli stessi poveri (proprio così!). Il concetto di colpevolizzazione appare spesso anche di fronte ai casi di stupro e rapimento ed è collegato ai modelli imposti dalla società. “Se la sono cercata”, è il refrain che, come la calunnia rossiniana, monta a poco a poco fino a diventare, da venticello, un vento gagliardo.

Così, nel caso di pagamenti di riscatti, la voce non è molto dissimile: “le vittime non vanno aiutate, perché se la sono andata a cercare”. Espressioni dure che fanno pensare a una società (quella italiana, e specialmente quella di provincia) in cui convive un’anima da trogloditi in un corpo plasmato di falso perbenismo.

Naturalmente bisogna fare dei distinguo. Una cosa è praticare il volontariato (laico, in questo caso) inquadrati in organizzazioni riconosciute dallo Stato ed operanti, per quanto possibile, in regime di sicurezza e senza perdere mai di vista gli usi e i costumi della gente tra la quale si va a vivere.

Un’altra è il volontariato “fai da te”, un po’ da sprovveduti. Quello che si affida quasi esclusivamente all’entusiasmo giovanile, alla voglia di dare una mano a chi, le proprie, non ha nemmeno la forza di protenderle.

Teniamo sempre presente che si va dove la minaccia jihadista è molto alta e il terrorismo feroce e nichilista. Un mondo (lo diceva Tiziano Terzani in un reportage dal Pakistan del 2001) «la cui distanza dal nostro non è misurabile in chilometri, ma in secoli: un mondo che dobbiamo capire a fondo se vogliamo evitare la catastrofe che ci sta davanti».

Teniamo sempre presente che si va dove la minaccia jihadista è molto alta e il terrorismo feroce e nichilista. Un mondo (lo diceva Tiziano Terzani in un reportage dal Pakistan del 2001) «la cui distanza dal nostro non è misurabile in chilometri, ma in secoli: un mondo che dobbiamo capire a fondo se vogliamo evitare la catastrofe che ci sta davanti».

Allora, dal momento che la realtà non è cambiata, quali possono essere le azioni atte a conciliare le aspirazioni umanitarie dei giovani con il pericolo che li attende dietro l’angolo?

La prima responsabilità, come è naturale che sia, ricade sulla famiglia. Non ha senso che i genitori si disperino quando è già in scena la tragedia. E pretendano poi l’aiuto dello Stato e il conseguente pagamento del riscatto. I genitori devono essere al corrente di quello che passa per la testa dei loro figlioli, sia che si tratti della partecipazione a una missione umanitaria, sia ˗ a maggior ragione ˗ che in ballo ci sia addirittura la volontà d’arruolarsi nelle fila dell’Isis o di analoghe organizzazioni.

Dopo la famiglia è la scuola che deve assumersi la responsabilità di educare le menti dei ragazzi. Se non si educano i cittadini alla libertà, alla libera facoltà di pensiero, alla tolleranza, come si può pretendere poi che le azioni criminali che hanno interessato Charlie Hebdo non si ripetano?

Questo concetto è stato chiaramente esposto dal custode di Terra Santa ˗ il teologo e biblista francescano Padre Pierbattista Pizzaballa ˗ in una intervista rilasciata dopo i recenti eventi di Parigi: «Non so spiegarmi come il fanatismo possa attrarre. Molti parlano di giovani disperati che vengono dalle periferie dove non c’è nulla. Ma poi vedi che accorrono anche persone istruite e ti chiedi se non vi sia un problema di formazione, l’incapacità di abituare fin dalla scuola i giovani a pensare, confrontarsi, problematizzare. L’Europa e soprattutto il Medio Oriente devono affrontare il tema dell’educazione».

Questo concetto è stato chiaramente esposto dal custode di Terra Santa ˗ il teologo e biblista francescano Padre Pierbattista Pizzaballa ˗ in una intervista rilasciata dopo i recenti eventi di Parigi: «Non so spiegarmi come il fanatismo possa attrarre. Molti parlano di giovani disperati che vengono dalle periferie dove non c’è nulla. Ma poi vedi che accorrono anche persone istruite e ti chiedi se non vi sia un problema di formazione, l’incapacità di abituare fin dalla scuola i giovani a pensare, confrontarsi, problematizzare. L’Europa e soprattutto il Medio Oriente devono affrontare il tema dell’educazione».

Insomma un centro educativo come la scuola dovrebbe essere il primo a indignarsi di fronte ad atti del genere. Forse bisognerebbe prendere in considerazione anche l’idea di prevedere nel programma delle lezioni un’ora di storia delle religioni (di tutte le religioni!) come materia obbligatoria.

Infine, ma solo in terza battuta, spetta allo Stato intervenire, mettendo regole più rigide per coloro che, da civili poco esperti e a volte molto sprovveduti (checché ne pensi il ministro degli Esteri Gentiloni!), decidono di recarsi in zone dove sono in atto conflitti così feroci.

Niente colpevolizzazione delle vittime, dunque. Ma una responsabilizzazione a tutti i livelli, sì.

Una responsabilizzazione che ci faccia gridare: “We are all punished!” (Siamo puniti tutti!).

Come diceva Escalo, principe di Verona, chiudendo la tragica storia di Romeo e Giulietta e chiamando i suoi sudditi ad assumersi le proprie responsabilità.

Guido Giampietro

No Comments