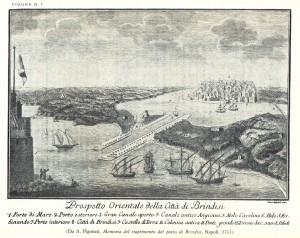

Memoria del riaprimento del porto di Brindisi 1781 (da Nicola Vacca, Baldassare Papadia e l’inedito suo viaggio del 1791 nell’Alto Salento, Laterza e Figli 1969)

La spiaggia di Sant’Apollinare, appena fuori dal porto interno, è ancora oggi nel ricordo e nel cuore di tanti cittadini. Ma forse pochi sanno che è adiacente a Punta delle Terrare, insediamento preistorico dell’età del bronzo scoperto dagli archeologi negli anni ’60, situato tra la spiaggia e Fiume Piccolo e sottoposto a tutela come area archeologica con Decreto Ministeriale del 1970.

E allora, nell’epoca dei tuttologi, chiediamo ad un esperto di parlarci dello storico sito.

Teodoro Scarano, archeologo brindisino, ricercatore del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento e socio ordinario dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria.

I suoi principali interessi di ricerca sono rivolti all’età del Bronzo in Italia meridionale ed in particolare al II millennio a.C. in Puglia.

Punta delle Terrare, le origini della città di Brindisi sono custodite proprio in quell’area. Raccontaci qualcosa di questo importante “frammento” della nostra storia.

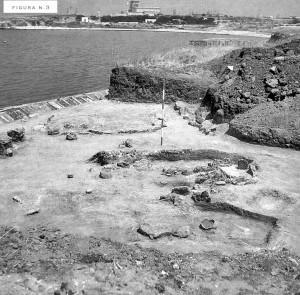

Sebbene sin dalla fine dell’800 siano noti rinvenimenti di materiali architettonici, musivi e statuari riferibili a strutture termali o, forse più probabilmente, ad una villa di epoca romana imperiale, è solo a partire dagli anni Sessanta che l’area di S. Apollinare, e soprattutto quella di Punta Le Terrare, assumono una precisa identità di sito archeologico. La ragione è da attribuire all’identificazione dei cospicui depositi antropici riferibili all’insediamento dell’età del Bronzo, cioè al più antico nucleo abitato noto nell’odierna area urbana di Brindisi. I livelli più antichi si datano alla prima metà del II millennio a.C. (quindi a più di 3500 anni fa) anche se sono state riconosciute diverse successive riedificazioni seguite ad altrettanti incendi delle strutture d’abitato.

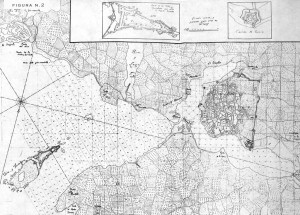

La carta spagnola del 1739 (da P. Cagnes e N. Scalese, Cronaca dei sindaci di Brindisi 1529-1787, a cura di R. Jurlaro, Brindisi 1978)

Le indagini condotte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia nel corso di differenti campagne di scavo tra gli anni Sessanta e la metà degli anni Ottanta del secolo scorso, pur interessando una porzione abbastanza limitata dell’area archeologica, hanno fornito abbondantissime evidenze.

Sui piani pavimentali delle capanne distrutte da incendio si conservavano infatti resti di numerosi contenitori in ceramica ad impasto di produzione locale, diversi utensili ed ornamenti in osso, corno e palco di cervo, oltre a strumenti in selce e pietra ed a manufatti ed armi in bronzo.

Questi materiali sono oggi in gran parte esposti presso il Museo Archeologico Nazionale di Egnazia, mentre una ristretta selezione è visibile al Museo Archeologico Provinciale di Brindisi.

È importante sottolineare che l’insediamento protostorico di Punta Le Terrare è oggi ben noto a chiunque si occupi di età del Bronzo in Italia principalmente per la quantità e la qualità dei rinvenimenti e per la cospicua presenza di ceramiche micenee (o meglio di cosiddetto tipo egeo perchè talvolta prodotte localmente ad imitazione di quelle greche micenee) che attestano l’importante ruolo dell’insenatura portuale di Brindisi nei traffici commerciali con la Grecia, e l’Egeo più in generale, nel corso della prima metà del II millennio a.C.

Lo scavo ha inoltre restituito grandi quantità di resti vegetali carbonizzati e di ossa animali in grado di fornire importanti indicazioni non solo in merito alle strategie alimentari ed economiche della comunità che abitava l’area di Punta Le Terrare, ma anche in relazione a quello che era il paesaggio attorno allo stesso sito. La naturale evoluzione del clima e del paesaggio nel corso degli ultimi 3500 anni e, più recentemente, i pesanti interventi antropici di industrializzazione dell’area del porto medio di Levante hanno infatti dato a quel tratto di costa ed al territorio circostante un aspetto che è ben lontano da quello suggerito dagli indicatori bioarcheologici.

Veduta aerea dello scavo 1969 (da F. G. Lo Porto, L’insediamento dell’età del Bronzo di Punta Le Terrare, in: A. Cinquepalmi, F. Radina (a cura di), Documenti dell’età del Bronzo. Ricerche lungo il versante adriatico pugliese. Catalogo della mostra (Fasano 1998)

Sebbene le foto aeree degli anni Venti siano più che sufficienti per avere un’idea di quale fosse l’aspetto di quell’area del porto di Brindisi prima delle speculazioni industriali, la cartografia spagnola del Settecento è a tal proposito ancora più eloquente.

L’abitato dell’età del Bronzo di Punta Le Terrare occupava un ampio terrazzo roccioso posto alcuni metri sul livello del mare alla foce del corso d’acqua detto Fiume Piccolo e nei pressi dell’accesso alle ampie insenature naturali del porto interno di Brindisi.

Bisogna immaginare un ambiente (ed un territorio circostante) nel quale vi erano, per esempio, cervi e cinghiali, un paesaggio dominato da foreste di lecci e da una fitta macchia mediterranea ed allo stesso tempo con ampi acquitrini e aree paludose alimentati dai canali e dalle risorgive.

In questo paesaggio è necessario ovviamente pensare ad un livello del mare più basso di qualche metro rispetto a quello attuale e quindi ad una geografia costiera anche talvolta abbastanza differente da quella attuale.

Insomma, una ricchezza storica che ci tiene uniti alle nostre radici, considerato che è il più antico nucleo abitato della città. L’area archeologica di Punta delle Terrare, insieme alla spiaggia, oggi è in uno stato di completo abbandono e quello che rimane – a prima vista – è il rudere di Villa Skirmut circondata da terra incolta. Ritieni che si possa ancora valorizzare?

Sant’Apollinare

L’area archeologica di Punta Le Terrare è sottoposta a tutela mediante un decreto di vincolo archeologico diretto (D.M. 19/07/1970) che salvaguarda lo stato dei luoghi e impone che qualsiasi iniziativa sia comunque sottoposta all’approvazione dell’ente preposto alla tutela (la soprintendenza e quindi il ministero).

Detto questo, attualmente l’area versa purtroppo in condizioni di totale abbandono e incuria; è un fazzoletto di terra sul quale insiste il rudere della Villa Skirmut (poi Casino Monticelli) insieme a quanto resta degli impianti balneari connessi con gli ex-lidi della spiaggia di S. Apollinare e sul quale, inoltre, si svolgono da sempre discontinue attività di discarica abusiva di materiali di risulta edili e conseguenti interventi di bonifica.

Un lembo di terra stretto tra vecchie e nuove opere di banchinamento che continuano a erodere lembi di contesto storico quando non addirittura di deposito archeologico (nel 1996 la realizzazione della banchina Punta Le Terrare, alla foce di Fiume Piccolo, andò a tagliare alcuni lembi delle aree di scavo esponendo e danneggiando i livelli archeologici, mentre i materiali di risulta delle opere di completamento della banchina Costa Morena evidenziarono la presenza di materiali protostorici riferibili anche a quell’area) isolando il sito in uno spazio industriale nel quale domina il cemento armato che sembra, purtroppo, andrà ad incrementarsi.

Sant’Apollinare

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche dell’Autorità Portuale di Brindisi prevede infatti per il biennio 2017-2018 la realizzazione di nuovi accosti portuali per navi traghetto e Ro-Ro con relative strutture di servizio (banchine di riva, piazzali, strade, aree servizi, etc.) proprio a S. Apollinare che, dunque, dopo decenni di totale abbandono verrà completamente cancellata sotto una colata di cemento.

Il grande piazzale S. Apollinare, già esistente tra l’omonima spiaggia ed il Capannone Montecatini, sarà inoltre occupato dalla nuova sede della stazione marittima con relativi spazi e strutture funzionali. Nell’ambito di questa programmazione l’area archeologica di Punta Le Terrare sarà completamente circondata (lato mare incluso) da opere di banchinamento e viabilità oltre che dagli stessi traghetti che accosteranno a quei moli. Un finanziamento non inferiore a € 500.000 sarà destinato, quale misura di compensazione, alla progettazione di interventi di tutela e valorizzazione dell’area archeologica che, così come prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, è stata già nel 2009 acquistata dall’Autorità Portuale.

Stessa sorte è toccata all’immobile di Villa Skirmut acquisito dallo stesso Ente nell’ambito delle prescrizioni formulate con l’approvazione della variante al Piano Regolatore Portuale. Le prescrizioni emesse dalla soprintendenza archeologica, contestualmente al nulla osta di massima all’esecuzione dei lavori, prevedono inoltre la valutazione preventiva dei lavori previsti a S. Apollinare (dal momento che è nota la presenza di una villa romana), specifici interventi di prospezione e documentazione archeologica subacquea preventivi alle opere in mare oltre che, come da prassi, la sorveglianza archeologica obbligatoria su tutte le opere da realizzare.

Punta delle Terrare

Sarebbe certamente interessante, oltre che opportuno, conoscere le progettualità specificamente indirizzate, nell’ambito delle misure di compensazione, alla valorizzazione dell’area archeologica per poter esprimere una corretta valutazione complessiva anche se, a mio parere, il punto è un altro.

Perché la valorizzazione del patrimonio culturale deve ridursi ad una “misura di compensazione”?

I settori di porto interno e medio di Ponente, con relativa sponda orientale del Canale Pigonati, riconducibili ai toponimi di Punta Le Terrare e S. Apollinare (Capannone Montecatini incluso) occupano un’area di enorme valore storico-archeologico oltre che paesaggistico. Sono immediatamente prospicienti quel tratto di water-front che ha come scena lo skyline più noto e probabilmente meglio preservato del centro storico di Brindisi, quello dominato dai profili della monumentale scalinata delle Colonne Romane, delle facciate dei palazzi settecenteschi e dello storico Hotel Internazionale. Da un punto di vista panoramico questi luoghi, se restituiti alla pubblica fruizione, consentirebbero di osservare allo stesso tempo, da un lato, la città affacciata sul mare con il suo splendido porto naturale e, dall’altro, di godere della vista dello straordinario baluardo posto a sua difesa, vale a dire il Castello Alfonsino con annesso Forte a Mare (monumenti anche questi mai realmente restituiti alla cittadinanza).

Nel giro di qualche anno, invece, saranno il traffico merci e passeggeri (cioè i mezzi su gomma) e i profili dei traghetti in manovra presso i nuovi accosti ad occupare quell’area e la vista di cittadini e turisti; il tutto in ossequio ad una politica portuale che forse da troppo tempo sembra più interessata alla realizzazione delle opere piuttosto che alla loro efficacia nel tempo in termini di crescita economica per la città.

Sant’Apollinare

Ritengo che una valorizzazione di quest’area e del suo patrimonio sia certamente ancora possibile e che diversamente questa sarebbe una ulteriore occasione mancata di restituire alla città una porzione di territorio e di storia che le appartiene.

Brindisi non ha bisogno di nuove banchine e piazzali portuali semideserti che continuino a modificare ed ingrigire la sua geografia costiera, ma deve piuttosto recuperare la sua identità storica sviluppando una politica di turismo culturale sostenibile ed integrato con le risorse che già possiede. Progettare la realizzazione e/o il riutilizzo di spazi e strutture pubbliche, di aree verdi e di contenitori culturali, valorizzare le aree archeologiche attraverso azioni di conoscenza e tutela specificamente indirizzate alla fruizione (anche per mezzo di interventi di musealizzazione open-air) ed attivare percorsi condivisi volti a restituire al porto ed alle sue acque quel ruolo di tessuto connettivo tra comunità, territorio, storia ed economia è ancora possibile.

Oggi S. Apollinare, con Punta delle Terrare, rappresenta il limite che divide la città dall’area industriale in continuità con il porto interno. Dalla spiaggia si può godere di una visuale assolutamente inconsueta del porto, con il Castello Alfonsino di fronte e la città alle spalle, in una posizione che nasconde alla vista le ciminiere della zona industriale.

Sant’Apollinare

Allora concludo riproponendo la domanda “Perché la valorizzazione del patrimonio culturale deve ridursi ad una misura di compensazione”?

Considerata l’importanza del sito, il nuovo progetto di banchinamento dell’Autorità Portuale appare anche un inutile dispendio di fondi che potrebbero essere invece destinati ad interventi di riqualificazione per restituire spazi alla città e trovare nuove forme di promozione turistica.

Non un ritorno al passato, ma un modo per ricominciare dalle nostre origini, da un porto naturale unico al mondo con due castelli sul mare e ricco di storia in ogni sua porzione, che già da solo – con una buona operazione di marketing urbano – rappresenta una eccezionale fonte di promozione turistica.

Un bene da fruire, non da cementificare ulteriormente, ma al contrario da tutelare e valorizzare. Qualcuno ci ha anche provato a riportare all’attenzione di abitanti e istituzioni il valore storico di quest’area, come il Comitato No al Carbone che ha scelto Sant’Apollinare come simbolo di un’altra battaglia per uno sviluppo diverso di questa città che riparta proprio dal porto. Perché “certi beni del patrimonio culturale naturale offrono un interesse eccezionale che esige la loro preservazione come elementi del patrimonio mondiale dell’umanità” e forse, considerando il modo in cui è stato gestito finora dagli Enti che da più parti ne hanno di fatto limitato ampiamente la fruizione, il porto di Brindisi meriterebbe davvero la candidatura come sito facente parte del patrimonio culturale e naturale riconosciuto dall’UNESCO.

Intervista e Foto di Ida Santoro

No Comments